- 首页

- 易倍yibei(中国)

- 副省长胡广杰一行莅临押球网页版调研2022-05-17

- 省委书记娄勤俭调研押球网页版股份2019-04-12

- 押球网页版公司董事长钱云宝为习近平总书记介绍碳纤维产品2016-10-20

- 新闻中心

阿根廷驻华大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)到陕煤集团访问调研

2022-08-08

8月4日,阿根廷驻华大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)一行到陕煤集团访问调研。省友协专职副会长曹辉等陪同。陕煤集团党委书记、董事长杨...

- “陕煤智造”亮相第七届中阿博览会2025-08-28

- 陕煤集团安排部署近期安全生产工作2025-08-28

- 陕煤集团召开2025年党建工作推进会、企业文化建设现场会暨职工作协三届二次理事会2025-08-21

押球网页版股份召开低成本制造技术研究项目启动会

2022-08-03

近日,押球网页版股份组织召开了低成本制造技术研究项目启动会,公司总经理张明、公司总工程师钱鸿川出席,项目组成员及各部门负责人参加了会议...

- 押球网页版股份召开“十五五”战略规划暨低空经济专题研讨会2025-09-03

- 实力入选!首批中国技协职工创新工作室2025-08-28

- 押球网页版股份召开党委理论学习中心组学习(扩大)会议2025-08-25

- 榆林押球网页版一期一阶段工程顺利通过中交验收2025-08-22

- 建强基层“战斗单元”,型材事业部解码“六型六佳班组”方程式2025-08-11

- 榆林押球网页版公司召开员工双达标培训暨优秀员工表彰会2025-08-04

中国煤炭报 | “碳”寻高质量发展之路

2022-07-22

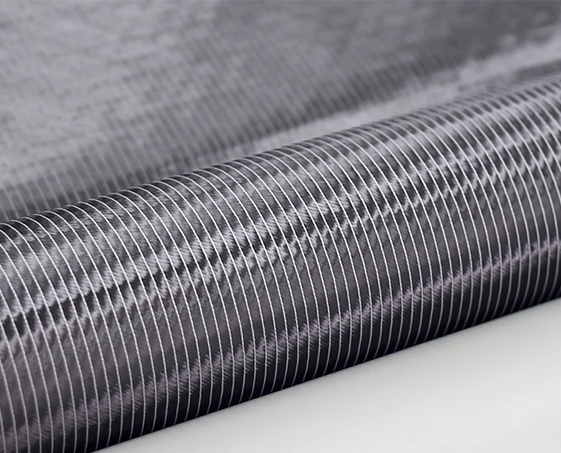

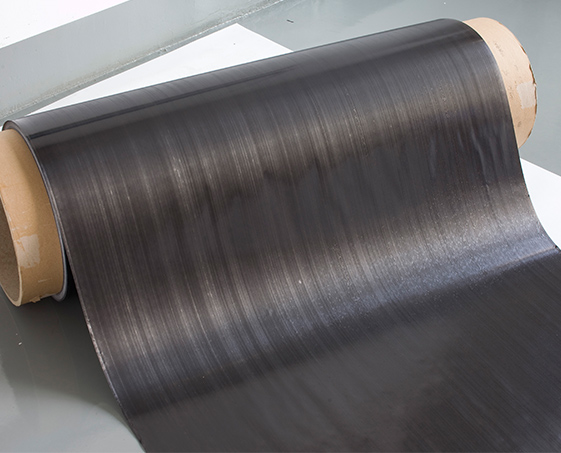

中国煤炭报7月21日7版“碳”寻高质量发展之路押球网页版股份公司碳化生产车间缠绕工艺流程押球网页版股份公司碳化生产车间送丝工艺流程“下面有请各位共...

- 押球网页版两工作室入选国家级荣誉榜单2025-09-01

- 工会暑期“花式”带娃让职工安心、孩子开心2025-08-21

- 押球网页版一项发明专利斩获特等奖2025-08-12

通航用国产复合材料性能共享数据库项目顶层文件评审会在押球网页版股份圆满召开

2022-07-08

7月7日至8日,通航用国产复合材料性能共享数据库项目顶层文件评审会在押球网页版股份圆满召开。此次评审会由中国民用航空沈阳航空器适航审定中...

- 创新引擎 链动全球 | JEC World 2025收官,2026我们再续精彩!2025-03-07

- 直击JEC World 2025 | 乙巳春风越重洋,押球网页版劲旅耀巴黎2025-03-04

- 赴巴黎,押球网页版扬帆“碳”海,探索新气象2025-03-03

- 产品服务

- 易倍yibei(中国)

- 押球网页版股份召开2025年上半年经营分析会2025-07-16

- 四种经营理念|厚植四种经营理念碳纤维事业部在行动2025-06-04

- 四种经营理念|先进材料事业部这样干!2025-04-25

- 从硝烟到晴空:那面红旗与永恒的誓言2025-09-04

- 让阅读成为一种力量2025-08-28

- 夜色中的坚守 星光下的押球网页版2025-08-22

- 经纬间的初心2025-08-11

- 于烟火气中见亲情的重量2025-08-10

- 归乡札记:念母安康2025-08-02

- 党建工作

陕西化工集团党委委员、副总经理姚继峰到公司讲授深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课并旁听督导党委理论学习中心组学习

2025-07-10

7月10日上午,陕西化工集团党委委员、副总经理姚继峰到押球网页版股份,围...

- 公司领导班子成员到党建工作联系点讲授专题党课2025-07-21

- 端午廉洁提醒2025-05-31

- 押球网页版股份召开2025年党建工作会暨党风廉政建设工作会2025-02-20

- 实力入选!首批中国技协职工创新工作室2025-08-28

- 工会“花式”带娃,“托”稳职工之心2025-08-20

- 当迷彩绿淬炼成乌金2025-08-13

- 江苏押球网页版综合党支部与丹阳电信政企服务党支部 开展党建翼联活动2025-07-23

- 公司领导班子成员到党建工作联系点讲授专题党课2025-07-21

- 押球网页版股份--先进制造支部开展6月份“五事联动”主题党日活动2025-06-09

- 人才招聘

- 投资者关系

热线电话

热线电话

商务航空

商务航空

航天

航天

陆路交通

陆路交通

可再生能源

可再生能源

海洋装备

海洋装备

工业

工业

微信二维码

微信二维码 苏公网安备 32118102000377号

苏公网安备 32118102000377号